PT-Magazin 01 2018

- Text

- Unternehmen

- Wirtschaft

- Zukunft

- Netzwerk

- Deutschen

- Mitteldeutschland

- Deutsche

- Deutschland

- Digitalisierung

- Sachsen

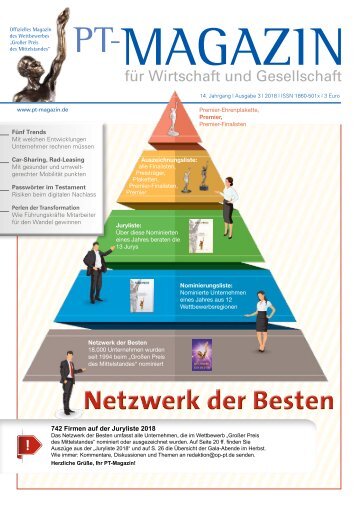

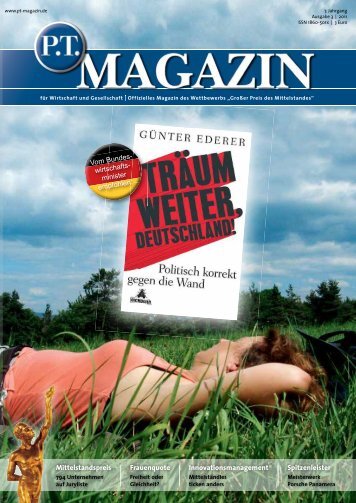

Magazin für Wirtschaft und Gesellschaft. Offizielles Informationsmagazin des Wettbewerbs "Großer Preis des Mittelstandes" der Oskar-Patzelt-Stiftung

PT-MAGAZIN 1/2018 © Patrick P. Palej - stock.adobe.com Gesellschaft 12 Energiewende ist mehr als Strom Auf der Bonner Weltklimakonferenz haben sich mehr als 20 Staaten zusammengeschlossen, die aus der Kohle aussteigen wollen. Nach ihrer Auffassung gehört Kohle zu den klimaschädlichsten Energieträgern. Aber taugt die Allianz tatsächlich als Vorbild für die Bundesrepublik? Für Länder wie Frankreich ist es leicht, den Abschied von der Kohle zu verkünden – sie beziehen ihren Strom vor allem aus Atomkraftwerken. Und wenn wie geschehen bei Le France Atomkraftwerke ausfallen, wird gern Strom aus Deutschland importiert. Auch Italien lässt sich nicht mit Deutschland vergleichen. Dort kommen 15 Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken - in Deutschland steht die Kohle für 40 Prozent der Stromerzeugung und damit für Grundlastsicherung. Rund vier Wochen hat die Politik in Berlin die Richtung einer neuen Bundesregierung sondiert und in der Nacht des 19. November 2017 fiel der Vorhang für ein Theaterstück, was man recht schnell vergessen sollte. Beide Ereignisse haben etwas mit der Energiewende und ihrer Umsetzung in Deutschland zu tun. Und machen deutlich, dass wir endlich dieses Thema einer jahrelangen einseitigen Subventionitis für Solar und Wind auf marktwirtschaftliche Grundlagen setzen müssen. Kosten der Energiewende Noch nie war Strom so teuer. Durchschnittlich 28,19 Cent mussten Verbraucher 2017 für eine Kilowattstunde bezahlen. Das sind drei Prozent mehr als im Jahr davor. In den letzten zehn Jahren ist der Strompreis um fast 40 Prozent gestiegen. Einer der Hauptgründe dafür ist die steigende Kostenlast aus Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelten: Mittlerweile machen staatliche Abgaben und Steuern 56 Prozent der Stromrechnung aus. Umlagen, Steuern und Abgaben treiben den Strompreis nach oben und besonders hohe Stromkosten fallen in Ostdeutschland an. Im Durchschnitt zahlen ostdeutsche Verbraucher bei einem Verbrauch von 4.000 kWh knapp 50 Euro mehr im Jahr. Aber auch in Schleswig-Holstein und Hamburg ist Strom vergleichsweise teuer. Die Erklärung: Unterschiedlich hohe Netznutzungsentgelte, die die Stromanbieter auf die Verbraucher umlegen. In dünner besiedelten Regionen wie etwa den ostdeutschen Flächenländern verteilen sich die Kosten auf weniger Verbraucher und die Endpreise fallen häufig höher aus. Knapp 25 Prozent entfallen zudem auf die Netznutzungsentgelte – ein wesentlicher Kostenfaktor, der auch für die deutlichen Preisunterschiede zwischen Ost und West verantwortlich ist. Besonders belastet sind vor allem mittelständische Unternehmen: Weil sie oft nicht als energieintensiv eingeordnet sind, kommen sie auch nicht in den Genuss von Ausgleichszahlungen wie etwa Großunternehmen der Chemischen Industrie. Durch den Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, die Einführung neuer Technologien und die notwenige Pufferkapazität wird das Stromsystem technisch wesentlich aufwändiger als heute. Im Vergleich zu einem auf fossilen Energieträgern basierenden Versorgungssystem führt die Energiewende daher zu beträchtlichen jährlichen Mehrkosten. Diese liegen – bei aller Unsicherheit, die naturgemäß bei derartigen Projektionen gegeben ist – im Mittel zwischen ein bis zwei Prozent des heutigen deutschen Bruttoinlandsprodukts. Dies beinhaltet Kosten für den technischen Umbau des Energiesystems, also etwa für den Auf- und Umbau sowie die Wartung der Infrastrukturen (wie Kraftwerke, Netze und Fahrzeugflotten) sowie Kosten für die Energieträger und die energetische Sanierung von Gebäuden. Energiesystem der Zukunft Deshalb steht die Forderung an die neue Bundesregierung, die weitere Entwicklung der Energiewende nunmehr systembezogen anzugehen. Wobei Effizienz, Flexibilität und Versorgungssicherheit im Fokus stehen müssen. Die Entwicklung der deutschen Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren steht im Gegensatz zum erklärten Ziel einer kontinuierli-

AKTENLAGERUNG... AKTENDIGITALISIERUNG... ARCHIV-OUTSOURCING... Über den Autor Verleger und Publizist Dr.-Ing. Lothar Müller (www.themen-magazin.de) ist der Oskar-Patzelt-Stiftung seit ihrer Gründung als Partner verbunden und bringt seine langjährigen Erfahrungen als Unternehmer und in der Energiewirtschaft ein. Anmerkungen an den Autor unter: info@dynamik2000.de chen Absenkung – obwohl der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung fortwährend gestiegen ist. Die exponierten Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn das Energiesystem ganzheitlich über alle Sektoren hinweg betrachtet und optimiert wird. Und wenn es der Politik gelingt, die Gesellschaft auf diesem Weg mitzunehmen. Um den steigenden Strombedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken, werden Wind- und Photovoltaikanlagen sehr stark ausgebaut werden müssen. Für eine klimaschonende Energieversorgung müsste die Kapazität gegenüber heute auf ein Fünf- bis Siebenfaches ansteigen. Maßnahmen zur effizienten Nutzung von Energie können helfen, diesen Ausbau zu begrenzen. Die im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 vorgesehenen Fördermengen werden jedoch nicht ausreichen, um den künftigen Bedarf zu decken. Kurz- und Langzeitspeicher sowie flexible Stromnutzungsmodelle werden benötigt, um die volatile Stromerzeugung zu glätten. Neben Pumpspeichern und Batterien, die Schwankungen für wenige Stunden abpuffern, werden flexible Elektrolyseanlagen zur Herstellung von Wasserstoff an Bedeutung gewinnen. Als Langzeitspeicher kommt das Erdgasnetz mit den dazugehörigen Kavernen- und Porenspeichern infrage. Um die Versorgung in allen Wetterlagen und zu allen Jahreszeiten zu sichern, kommt auch das Energiesystem der Zukunft nicht ohne Reservekapazitäten aus – mit voraussichtlich etwa 100 Gigawatt wird der Umfang etwa dem heutigen konventionellen Kraftwerkspark entsprechen. Aus Klimaschutzgründen eignen sich dafür emissionsarme Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff, Erdgas oder synthetischem Methan betrieben werden, oder Brennstoffzellen. Allerdings haben hochmoderne Gaskraftwerke in Deutschland, wie in Irsching, durch politische Rahmenbedingungen das Problem, dass sie nicht wirtschaftlich betrieben werden können und demzufolge stillgelegt sind. Auch flexible Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen können die Versorgung absichern. Kohlekraftwerke werden hingegen künftig keine Rolle mehr spielen. Da alle Kraftwerke im Energiesystem der Zukunft nur noch bei längeren „Dunkelflauten“ betrieben werden, muss der Marktrahmen Geschäftsmodelle bieten, damit diese auch mit wenigen Betriebsstunden rentabel bleiben. Energieträger der Zukunft Strom aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen wird zum dominierenden Energieträger. Ihn direkt zu nutzen ist technisch gesehen oft effizienter und kostengünstiger, als den Strom in Wasserstoff oder Methan umzuwandeln. So kann regenerativ erzeugter Strom beispielsweise Elektroautos oder Wärmepumpen antreiben. Der gezielte Einsatz von Bioenergie, Solarthermie und Geothermie kann dazu beitragen, den Ausbau an Windkraft und Photovoltaik zu begrenzen und die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende zu sichern. Auch synthetische Brenn- und Kraftstoffe werden in Zukunft zu einem wichtigen Pfeiler des Energiesystems. Sie sind gut speicherbar und können zum Beispiel im Schiff- und Flugverkehr verwendet werden, wo rein elektrische Lösungen nur schwer oder gar nicht umsetzbar sind. Wasserstoff kommt eine besondere Rolle zu, weil er viele Funktionen im Energiesystem einnehmen kann: Er kann in Industrieprozessen, zur Wärmeversorgung in Gebäuden oder als Kraftstoff im Verkehr eingesetzt, für die zeitversetzte Stromerzeugung genutzt oder in Methan beziehungsweise flüssige Kraftstoffe umgewandelt werden. Gas – natürliches Erdgas, Biogas und synthetische Gase – ist emissionsarm und vielseitig einsetzbar und könnte langfristig neben Strom zu einem zentralen Energieträger werden. ó Lothar Müller Eigenständige Brandabschnitte. Feuer im Container erlischt aufgrund Sauerstoffmangels. Schutz durch wasserdichte aber atmungsaktive Konstruktion. Schutz vor Licht und Staub. Profitieren Sie von der Erfahrung zahlloser Projekte in den Bereichen Archivoutsourcing und Aktendigitalisierung, die LAGER 3000 bereits durchgeführt hat. Zahlreiche Banken, Sparkassen, Behörden, Gerichte, Versicherungen sowie Handels- und Industriekunden sehen in LAGER 3000 ihre effiziente, kostengünstige und sichere „externe Fachabteilung“ für das moderne Archivmanagement. Die Lagerung der Akten erfolgt ausschließlich in gesicherten Überseecontainern, die sich in hochgesicherten Hallen befinden. In den Containern sind die Akten hervorragend vor Wasser- und Brandschäden geschützt. Bei Bedarf können die Einheiten zusätzlich klimatisiert werden. Das gesamte Lager ist videoüberwacht, jeder Container elektronisch gesichert. WWW.LAGER3000.DE TEL. 04402 / 98 3000

- Seite 1 und 2: 14. Jahrgang | Ausgabe 1 | 2018 | I

- Seite 3 und 4: Willkommenskultur für Unternehmen

- Seite 5 und 6: SLF. DA BEWEGT SICH WAS. 08 Mitteld

- Seite 7 und 8: Gibt es also Fehlentwicklungen, auf

- Seite 9 und 10: Service, Vielfalt und Tempo entspre

- Seite 11: dern und erweitern. Die unmittelbar

- Seite 15 und 16: Sie kennen tolle Unternehmen? Auch

- Seite 17 und 18: Nominierungsaufruf für 2018 Auch i

- Seite 19 und 20: „Was nützt es gut zu sein, wenn

- Seite 21 und 22: tungs- und Empfehlungsmarketing mit

- Seite 23 und 24: KOLUMNE Das Glück des Tüchtigen S

- Seite 25 und 26: denen Deutschland im Jahr 2016 mit

- Seite 27 und 28: Überproportional steigende Steuerl

- Seite 29 und 30: Die Scholz Gruppe Die Scholz Gruppe

- Seite 31 und 32: © Pixabay Wirtschaft PT-MAGAZIN 1/

- Seite 33 und 34: Wirtschaft PT-MAGAZIN 1/2018 33 Bil

- Seite 35 und 36: PT-MAGAZIN 1/2018 © Andreas Becker

- Seite 37 und 38: PT-MAGAZIN 1/2018 weit. Abgedeckt s

- Seite 39 und 40: SAP SE. Hier wird an Lösungen gear

- Seite 41 und 42: Anschließend wird eine prototypisc

- Seite 43 und 44: PT: Herr Söhret, worin liegt der V

- Seite 45 und 46: Kontinuierliche Bewertung und Analy

- Seite 47 und 48: Moderne Front in Hochglanzlack diam

- Seite 49 und 50: © Till Beck © Marcel Schauer - st

- Seite 51 und 52: eitergewinnung etwa im zu Sachsen b

- Seite 53 und 54: DCW-Region Mitteldeutschland gegrü

- Seite 55 und 56: © Visions-AD - stock.adobe.com Ver

- Seite 57 und 58: Lifestyle | Auto PT-MAGAZIN 1/2018

- Seite 59 und 60: IHR PRIVATHOTEL IN MV Das Business-

Unangemessen

Laden...

Magazin per E-Mail verschicken

Laden...

Einbetten

Laden...

Copyright © 2006-2017 OPS Netzwerk GmbH.

powered by SITEFORUM

Follow Us

Facebook

Google+